figures du déchet

Analyse pirate des ramasseurs de déchets sur Bocas del Toro

1/ Les navires

Basureros comme médiateurs écologiques et sociaux ?

1/ L’équipage

Dans ce paysage insulaire marqué par la colonisation brutale passée et les effets du néolibéralisme présent, les Basureros incarnent une figure liminale : à la fois marginalisée et essentielle, visible et invisibilisée (travaillent le matin, même le dimanche). Ils opèrent dans les interstices d’un système de gestion, aux logiques extractives extérieures Les déchets recyclables quittent l’île comme ils sont venus : par bateau .

2/ hypothèse / Les gestes pirates

Les collecteurs comme celui-ci ne se contentent pas de « ramasser » : ils organisent, sélectionnent, transportent et revendent les déchets. Ils deviennent des acteurs clefs de l’économie circulaire insulaire, mais aussi des figures de liminalité : entre ville et décharge, entre pollution et ressource => être à la marge ? Ils sont jardiniers en ville, sur les plages, campesinos, paysans, ferrailleurs, basureros, etc => entrevues indispensables !

Cadre analytique basé sur l’ethnographie environnementale, les théories postcoloniales, les cosmopolitiques (Stengers), les subjectivités en tension (Haraway), et les logiques hégémoniques autour du déchet (Liboiron, Croteau). À partir de cela, on peut analyser les « Basureros » comme figures situées à l’intersection de ces dynamiques.

Formel et informel : ce qui me semble intéressant, c’est de constater que l’informel vient au secours d’un formel (autorité publique) défaillant. Le ramassage officiel des déchets sur Colon ne suffit pas à gérer le flux quotidien, ce qui explique la politique informelle collective des tas. On constate que, comme pour la gestion des déchets végétaux sur la plage par la réalisation d’une butte végétale poly-fonctionnelle, les pratiques formelle et informelle s’entrelacent.

Les gestes et corps du métier

Leurs gestes — ramasser, trier, redistribuer, détourner — vues comme des pratiques d’invention écologique vernaculaire (aussi liées à la valeur éventuelle du déchet) => dans ce cas-ci, le métal.

3/ Le circuit du déchet métallique

le centre de recyclage : destination finale avant exportation

Cette gestion informelle des déchets ne se limite pas à une activité de survie : elle est aussi une pratique sociale située, individuelle ou collective, qui s’ancre dans des réseaux de solidarité locale à l’interstice entre le formel et l’informel. Les habitant·es participent à cette économie du rebut : en confiant des matériaux, en échangeant des matériaux (et des savoirs et/ou usages), ou en reconnaissant symboliquement ces figures comme gardien·nes du vivant déclassé ou participant à l’imagerie de l’île : à l’opposé du « folklore » colonial du colonisé qui doit éduquer sur les déchets. => à l’inverse du « ils s’en foutent » souvent entendu sur le terrain ethnographique par certaines communautés.

4. Basureros comme acteur politique et poétique : la figure du pirate.

Parmi ces figures discrètes de l’adaptation, celle de Diogène, le pirate ferrailleur, incarne une forme d’autonomie située dans la relégation. Rusé, Diogène sillonne les rues de la ville de Bocas (sur l’île de de Colón) à la recherche de métal. Il dépose méthodiquement des canettes sur la chaussée : les taxis, complices involontaires ou non, les écrasent dans leur passage, facilitant leur compactage. Ensuite, il les collecte dans de grands sacs. Ce geste, à la fois performatif, dérisoire et ingénieux, rejoue une scène d’extraction inversée : ce n’est plus la terre que l’on fore, mais les déchets déjà expulsés que l’on réintègre dans un circuit de valeur minimale.

La posture pirate, mi-spectacle mi-critique, évoque une esthétique de la débrouille, une manière d’habiter les ruines du capitalisme global sans pour autant se conformer à ses logiques (Tsing). Ni martyr, ni militant, Diogène compose avec l’impur, habite le rebut et le transforme en tactique de survie et de visibilité. Il habite l’île comme d’autres occupent les mangroves : en assumant les conditions marginales tout en inventant des moyens de subsister, voire de signifier.

Là encore, le rebut devient révélateur d’un monde habité autrement : il est à la fois ce qui reste, ce qu’on écrase, ce qu’on ramasse, ce qu’on met en scène. La figure du pirate, ancrée dans les imaginaires caribéens et touristiques, est ici réappropriée par les marges, et retournée contre l’ordre des choses. À travers lui, c’est une autre écologie de la marge qui se donne à voir : ni totalement subie, ni héroïquement choisie — mais lucidement négociée. Evidemment, dans un contexte urbain contemporain, un pirate est un déguisement, au moins pour un certain nombre de spectateurs, c’est à dire un costume de carnaval, de fête, d’illusion et de fantasmes de liberté et d’horizons hors de système hégémonique, de résistants aussi, à tout ordre, comme le libertaire de William Defoe.

À travers la mise en scène pirate, le Basurero devient un acteur politique et poétique, qui détourne les imaginaires coloniaux de l’ordre, de la saleté, de la valeur. Son esthétique brouille les frontières entre déchets et biens, entre déchets et personnes. Il devient la figure hybride décrite par Marie Douglas, mais inscrite dans une ère où le déchet est entré dans les corps des êtres vivants, doté d’un autre statut, et « vécu ». Le pirate ferrailleur (on juge de la force du terme, ferrailler, lutter avec une épée) engage une relecture décoloniale de l’objet « rebut », mais aussi de la place sociale de ceux et celles qui y sont associés — humain·es compris. En « déguisant » le basurero, il change de statut et devient un héros d’épopée. Ce faisant, diogène rappelle aussi le passé héroïque de l’île : pirate. mais la posture pirate est aussi celle de l’hybride, du mélangé, de l’impur : un voisin à Esteli, un vieil ami au teint métissé et aux yeux verts, étoile de David au cou, me disait un jour en riant, pour effacer la violence de ses yeux verts, « Nous sommes tous pirates! » Les yeux de diogène sont marrons clairs, trace d’une hybridation passée ? La couleur de nos yeux sont des histoires quand le teint ne veut plus dire.

Je pose l’hypothèse, en attendant de lui demander la prochaine fois, que Diogène est un philosophe post-anthropocène. Il extrait de l’extrait.

Cette transmutation/métamorphose/hybridation (?) du « déchet humain » en héros, personnage picaresque est aussi la transmutation du déchet en trésor. Dans la scène suivante, le « déchet » est l’eau. En effet, de l’eau de pluie stagne dans la rue principale de la ville de Colon, après la pluie, et se mélange avec des « eaux noires ». L’odeur est très forte et de ce fait, ce tas d’eau, si j’ose dire, est une pollution olfactive et menaçante aussi pour la santé. Ce tas d’eau, donc, cette pollution, les artisans de la place le nomme « ‘El mar PooPoo ».

Que faire de cette pollution sinon la transformer en océan ? La mise en scène est collective et spontanée. Elle est une action dans un moment précis de débordement. Elle a été aussitôt envoyée sur le média Breeze et a accumulé des milliers de vue, un million parait-il.

Le tabou et la pollution :

Marie Douglas montre que les interdits et les tabous (alimentaires, sexuels, sociaux) ne sont pas irrationnels mais servent à maintenir l’ordre culturel. Ils marquent les frontières entre le pur et l’impur, le normal et l’anormal.

5. Métamorphoses artistiques du déchet

Comment ne pas penser à la marge et à ses habitants ? comment analyser ce choix de la piraterie, hors frontière, ou l’impur est érigé en normalité ? En miroir inversé du capitalisme en pleine expansion, le pirate prône la camaraderie, le partage équitable du butin, l’égalité entre les marins, est un chef qui use de son statut pour les batailles, … La figure hybride -neumaticarbol- de Marie Douglas, qui attire et révulse, comme le pirate-ferrailleur, comme les mangroves de Bocas … à la marge de la ville, avec ses passerelles et les détritus qui flottent, et ces myriades de petits poissons dans les mangroves …

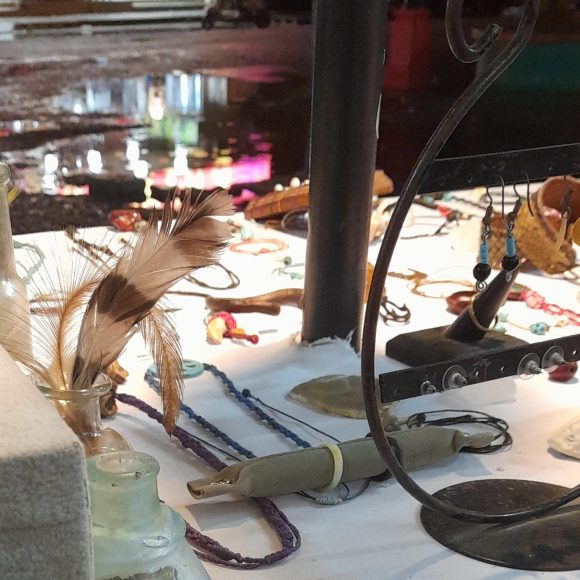

la majorité des artisans des îles caribéennes, -et du monde touristique exotisé ?- travaillent avec des matières naturelles, « nobles », coquillages, coraux, peaux, latex naturel, coton, graines, …

très peu acceptent de parler des matières de leur métier : les « déchets de », corps morts animal ou végétal … légal ou illégal …

Alors, les Basureros (terme provisoire) ne sont pas seulement des ramasseurs : ils sont les médiateurs d’une cosmopolitique insulaire, où humains, matières, territoires et affects s’imbriquent. Ils participent (en partie), en collectivité voire en symbiose, d’une contre-logistique de la marge, qui subvertit les hiérarchies de valeur imposées par les régimes coloniaux et capitalistes. En collaboration implicite avec les habitant·es, ils génèrent une écologie relationnelle, située, non conforme, où le rebut devient ressource, et la précarité, puissance d’agir. Cette puissance d’agir se manifeste par une mise en scène décalée et une Histoire réinterprétée (ou rejouée) où le « colonisé » se moque des événements tragiques, et rejoint la cohorte libertaire des pirates des Caraïbes.Mais aussi, face aux dérèglements climatiques et environnementaux qui ravagent l’île, ces techniques rebasculent le déchet vers l’objet, à l’inverse de sa « première vie », dans une autre forme, non pas dans un processus impossible et irréaliste de re-purifier, -sur l’île, l’eau potable se vend en bouteille et est « purifiée ». L’eau en bouteille de source est plus rare, une seule marque péruvienne est abordable/sensiblement aussi chère que l’eau purifiée, contrairement aux marques occidentales.. L’eau est au centre de l’île, comme elle l’entoure.

Une hypothèse centrale de ma recherche ethnographique postule que l’eau surtouBocanerxs. Au point tel qu’elle n’est pas nommée. Deux ans d’enquête sur les déchets et ma recherche proprement dite, si j’ose dire, commence.

imbrication : hybride